Johannes 1,1-18 – Das Wort wurde Fleisch

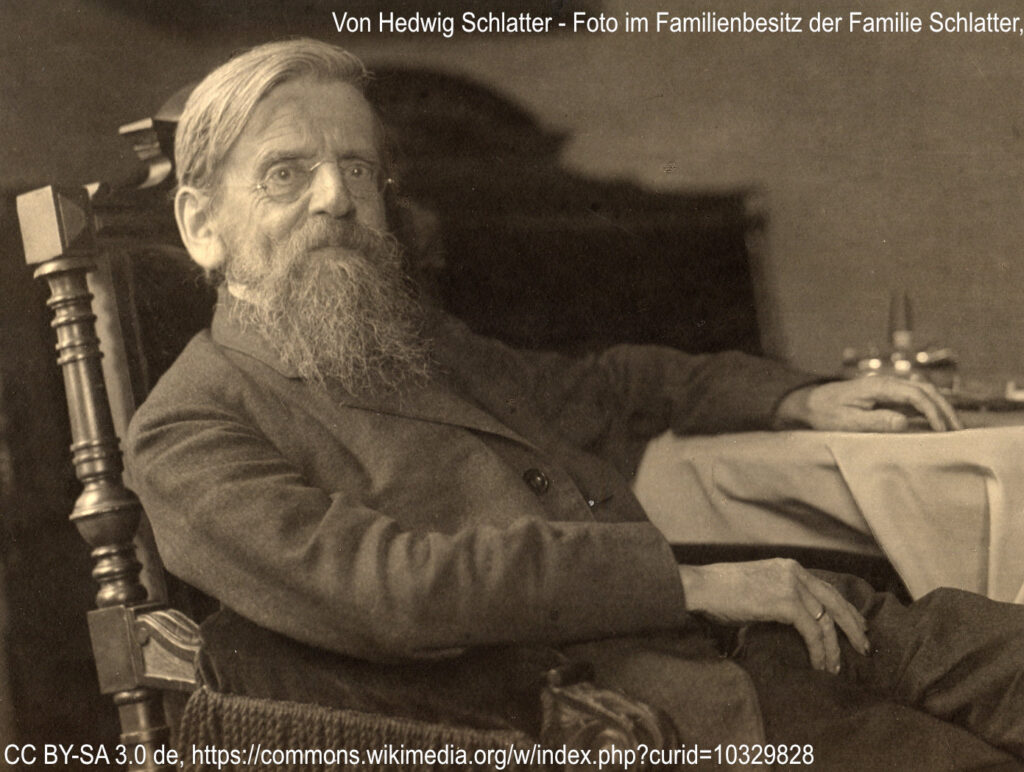

Adolf Schlatter – Der Theologe des gesunden Menschenverstandes

Adolf Schlatter war ein Mann, der die Theologie auf den Boden zurückholen wollte. Geboren 1852 in St. Gallen, gestorben 1938 in Tübingen, verbrachte er sein Leben damit, die biblischen Texte so auszulegen, wie sie gemeint waren: nah am Text, nah an der Geschichte, nah am Leben.

Man nannte ihn den „Realisten“ unter den Theologen. Während andere seiner Zeit die Bibel mit philosophischen Theorien überzogen, fragte Schlatter:

- Was steht da eigentlich?

- Was hat der Verfasser gemeint?

- In welcher Welt hat er gelebt?

Über vierzig Jahre lehrte er Neues Testament, zuletzt in Tübingen. Seine Kommentare sind keine akademischen Abhandlungen für Spezialisten. Sie sind „für Bibelleser“ geschrieben, wie er selbst sagte. Für Menschen, die verstehen wollen, was die Schrift sagt.

Schlatter war konservativ, aber nicht engstirnig. Fromm, aber nicht naiv. Er vertraute darauf, dass die biblischen Texte historisch zuverlässig sind. Und er vertraute darauf, dass sie heute noch sprechen können – wenn man sich die Mühe macht, sie zu verstehen.

Seine Auslegung des Johannesevangeliums, die hier in heutige Sprache übertragen wurde, ist eines seiner Hauptwerke. Sie zeigt, was ihn auszeichnete: Tiefe ohne Kompliziertheit. Gründlichkeit ohne Trockenheit. Und die feste Überzeugung, dass Gottes Wort für jeden zugänglich sein sollte.

Johannes 1,1

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.

Man muss, wenn man diesen Satz liest, innehalten. „Im Anfang war das Wort.“ Diese Worte haben eine solche Wucht, dass sie einen zurückwerfen in jene Zeit, als noch nichts war.

Adolf Schlatter, der große württembergische Theologe, hat diesen Satz ein Leben lang bedacht. Was er darüber schrieb, klingt zunächst schwer. Aber wenn man sich die Mühe macht, ihn zu verstehen, öffnet sich etwas Erstaunliches.

Johannes, der Evangelist, empfing von Jesus eine Botschaft. Nichts weiter. Nur das Wort. Mit diesem Wort sammelte er die ersten Christen um sich. Mit diesem Wort führte er sie. Und jetzt, Jahrzehnte später, als er sein Evangelium niederschreibt, gibt er ihnen wieder dieses Wort.

Die Frage, die sich stellt: Woher stammt es?

Etwa fünfzig Jahre waren vergangen, seit die Apostel es aus Jesu Mund vernommen hatten. Man könnte denken, es sei damals entstanden. Aber Johannes sagt etwas anderes. Das Wort war schon da. Im Anfang. Vor der Zeit. Vor der Welt.

Es ist nichts Gewordenes. Es hat nicht irgendwann begonnen. Es steht über dem Weltlauf. Es hat Anteil an der Ewigkeit.

Das bedeutet: Es kann nicht vergehen. Es veraltet nicht. Es ist nicht für eine bestimmte Epoche gemacht, für eine bestimmte Generation. Es bleibt. Und mehr noch: Es hebt uns aus unserer Vergänglichkeit heraus. Es bringt uns in das ewige Leben.

Warum hat das Wort seinen Ursprung nicht in der Geschichte?

💡 Weil es bei Gott war. Gottes Wort ist Gottes eigener Sinn. Sein Wille. Deshalb war es schon da, bevor alles andere wurde. Deshalb trägt es die Ewigkeit in sich.

Und dann sagt Johannes etwas, das alles übertrifft: „Das Wort war Gott.“ Nicht weniger. Nicht schwächer. Nicht ein Teil von ihm. Sondern Gott selbst.

Man muss das verstehen:

💡 Gott ist in seinem Wort vollständig gegenwärtig. Mit seiner ganzen Lebendigkeit. Mit seiner ganzen Herrlichkeit. Mit seiner ganzen Macht. Was das Wort tut, tut Gott. Wo das Wort ist, ist Gott – nicht nur ein Stück von ihm, als ließe sich Gott teilen, sondern er selbst, ganz und ungeteilt.

Das Wort geht von Gott aus, aber nicht weg von ihm. Es ist unterschieden von ihm, aber nicht losgelöst. Es ist sein Erzeugnis, sein Eigentum, sein Glanz. Und doch – und das ist das Erstaunliche – gibt sich Gott im Wort ganz selbst. Alles, was er ist, geht in das Wort ein. So macht er es sich selbst gleich. So wohnt er in ihm. Eine wunderbare Einheit, die das Merkmal des einen Gottes ist.

Johannes 1,2

Dieses war im Anfang bei Gott.

Alles andere, was wir von Gott kennen, steht unter dem Wort. Das Wort ist Gottes erste und wichtigste Offenbarung. Im Wort ist Gott vollkommen bei uns.

Johannes denkt dabei an den Anfang der Schrift. An 1. Mose 1,1: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Er denkt an die Weisheit Gottes, von der die Sprüche sprechen, die bei Gott war, als er die Welt schuf.

Aber Johannes redet nicht vom Naturgesetz. Er redet nicht vom Wort, das den Sternen ihre Bahn gibt und den Dingen ihre Gestalt. Er schaut vom Anfang der Bibel sofort zu Jesus.

Das ist seine Dankbarkeit: Bei Jesus hat er Gottes Wort so gefunden, dass er es verstehen kann. Und bei Jesus das Wort zu finden heißt, den Ewigen zu finden. Heißt, Gott selbst zu finden.

Johannes begehrt nichts anderes als das Wort. Als gäbe es darüber hinaus etwas Größeres. Denn mit dem Wort ist Gott bei uns.

Die Welt ist mächtig. Sie umgibt uns, füllt unser Auge, zwingt uns ihre Meinung auf. Aber mit dem Wort haben wir alles, was wir brauchen. Denn das Wort ist die Macht, die die Welt erschaffen hat.

Johannes 1,3

Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.

Jede Schöpfung geschieht durch das Wort. Das Wunder, dass etwas wird, das vorher nicht war – das vollbringt das Wort.

Johannes sagt es klar: Nichts ist ohne das Wort entstanden. Absolut nichts. Das Wort war und ist dabei. Bei allem, was geschieht. Bei allem, was uns begegnet. Nicht nur im Bau der Natur, sondern auch bei allem, was im Menschenleben geschieht.

Das Wort allein versteht die Kunst, dem zu rufen, was nicht ist, damit es sei. Es gibt jedem seinen Ort. Es bestimmt jedem seine Bahn. Es stellt alles dahin, wo es dem göttlichen Willen dient.

Weil das Wort Gottes ganze Macht in sich trägt – gegen die es keine Auflehnung und keinen Widerstand gibt -, brauchen wir nichts mehr als das Wort. Dieses kann uns beschirmen, erhalten und vollenden. Es ist der Aufgang unserer Freiheit, das Ende allen Streits und aller Not. Sieg, Ruhe und Seligkeit.

Johannes 1,4

In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

„Leben“ – das ist das Kernwort, in das Johannes die ganze Botschaft Jesu fasst.

Was der Mensch macht, lebt nicht. Was von Gott kommt, hat Leben in sich. Weil Gott selbst im Wort gegenwärtig ist, besteht es nicht aus leeren Bildern und kraftlosen Schatten. Es erweist sich dadurch als eins mit Gott, dass es Leben in sich trägt und überall Leben schafft, wohin es kommt.

Die Offenbarung des Lebens ist das Licht.

Das ist das Mittel, durch das Leben sich dem Menschen erkennbar macht. Durch das es ihn lockt, fasst und zu sich zieht.

Wenn einem Menschen Leben gegeben wird, wird es hell in ihm. Er bekommt Augen, mit denen er sehen kann. Jetzt wird ihm Gott gewiss. Die Wahrheit kehrt als Begleiterin des Lebens bei ihm ein. Sein Leben wird klar.

Vorher saßen wir wie Gefangene im Finsteren. Verschlossen in uns selbst. Versunken in Träumerei und Einbildung. Unwissend über unseren Zustand. Aber der Aufgang des Lebens hebt uns heraus aus dem Schatten unseres eigenen Ichs. Er führt uns zu Gott empor. Er bringt uns aus unseren Träumen in Gottes großes Reich – ähnlich wie der Sonnenaufgang uns in die äußere Welt hineinschauen und hineintreten lässt.

Johannes sagt mit Bedacht nicht nur:

💡 Das Wort war das Licht. Sondern: Das Leben, das das Wort schafft, das war das Licht der Menschen.

Wir bewundern gerne das Licht. Wir möchten es uns zu eigen machen. Aber seine Wurzel ist das Leben. Ohne Leben gibt es kein Licht. Unser Anteil am Licht hängt vom Stand unseres Lebens ab. Wir können es nicht erlangen, ohne ins Leben versetzt zu sein.

Darum lässt sich die Frage

💡 „Wie erhalten wir Licht?“ nicht trennen von der anderen Frage: „Wie erlangen wir das Leben?“

Gott hat durch das Wort das Wunder getan, dass von ihm stammendes Leben auf Erden erschien. Es blieb nicht verborgen, sondern machte sich sichtbar. Es zeigte sich durch das Licht. Dadurch hatte es das Mittel, sich fortzupflanzen und auszubreiten. Das Licht ist die Gabe, die das Leben aussendet. Es ist sein Arm, mit dem es den fasst und heranzieht, der das Leben entbehrt, und auch ihn ins Leben setzt.

An unserem Verhalten gegenüber dem Licht entscheidet sich alles. Wer sich dem Licht verschließt, hat sich dem Leben verschlossen. Wer das Licht aufnimmt, erlebt die Kraft des Lebens.

Johannes verkündet uns Jesus als den, der mit wahrhaftigem Leben lebendig war. Der selbst innerlich klar war. Der Klarheit brachte in alles, was sich ihm näherte. Schein und Lüge zerstoben. Um ihn wurde es hell. Indem er Licht gab, ergriff er die Menschen, zog sie zu sich und gab ihnen Anteil an seinem Leben.

Johannes 1,5

Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen.

Das Licht scheint in der Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das Wort kann beides bedeuten: nicht verstanden und nicht ausgelöscht.

Die Finsternis lag nicht nur außerhalb der Gemeinde. Sie war auch in Israel vorhanden, an das Johannes der Täufer gesandt war.

Johannes 1,6

Es war ein Mensch, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht.

Dieser Mann – Johannes – erschien als Gottes Bote. Er kam zum Zeugnis. Er sollte vom Licht zeugen, damit alle durch ihn glauben sollten.

Der Evangelist macht einen wichtigen Unterschied deutlich: Johannes war nicht selbst das Licht. Er sollte nur vom Licht zeugen. Er war wie ein Wegweiser, der auf das Licht zeigt, es aber nicht selbst ist.

Johannes 1,9-11

Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.

Das wahre Licht kam in die Welt. Es war in der Welt. Die Welt ist durch ihn geworden.

Aber – und das ist das Erstaunliche – die Welt erkannte ihn nicht. Die Schöpfung erkannte ihren Schöpfer nicht.

Noch schlimmer: Er kam in sein Eigentum. Er kam zu seinem eigenen Volk Israel. Aber die Seinen, sein eigenes Volk, nahmen ihn nicht auf.

Johannes 1,12-13

Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

Aber nicht alle lehnten ihn ab. Einige nahmen ihn auf.

Und was geschah mit denen, die ihn aufnahmen? Sie bekamen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben.

Hier wird etwas Entscheidendes deutlich: Diese neue Geburt geschieht nicht durch natürliche Abstammung. Nicht aus dem Blut. Nicht aus dem Willen des Fleisches. Nicht aus dem Willen eines Mannes. Sondern aus Gott geboren.

Das Wort schafft eine neue Geburt. Wer Jesus aufnimmt und an seinen Namen glaubt, wird nicht durch menschliche Mittel zum Kind Gottes. Sondern Gott selbst gebiert ihn neu.

Johannes 1,14

Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

Und dann schreibt Johannes den Satz, der alles verändert: „Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.“

Das ewige Wort blieb nicht in der Höhe. Es wurde ein Mensch. Mit unserer Schwachheit. Mit unserer Niedrigkeit. Mit unserem sterblichen Körper.

Das Wort „wohnte“ erinnert an die Stiftshütte, in der Gott unter seinem Volk in der Wüste wohnte. Jetzt wohnte er durch Jesus unter uns. Er schlug sein Zelt unter uns auf.

„Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“

Die Jünger haben diese Herrlichkeit gesehen. Nicht nur mit äußeren Augen. Sie erkannten sie mit innerem Verständnis. Sie sahen in Jesus die Herrlichkeit des einzigen Sohnes Gottes. Und diese Herrlichkeit bestand nicht in äußerem Glanz oder weltlicher Macht. Sie war voll von Gnade und Wahrheit.

Johannes 1,15

Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich.

Johannes der Täufer hat mit aller Klarheit und allem Ernst bezeugt, dass Jesus aus der Ewigkeit kommt. „Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich.“

Zwei Dinge betont der Evangelist dabei: Erstens, die Art, wie Johannes über Christus sprach. Zweitens, dass er das, was er über Christus sagte, ausdrücklich und unzweideutig auf diesen Mann Jesus übertrug.

Das war neu für die Gemeinde. Die Menschen wussten aus der Schrift, dass der Verheißene kommen würde. Aber Johannes beschrieb, was Gott diesem Jesus als Eigenschaft und Herrlichkeit gibt. Er bezeugte die Ewigkeit des Christus. Er verkündete, dass Jesus von oben stammt.

Das war wichtig, weil Johannes vor Jesus angefangen hatte zu predigen. Er hatte als Prophet die Gemeinde um sich gesammelt, bevor Jesus öffentlich hervortrat. Es hätte so aussehen können, als sei Jesus der Jüngere, der Spätere, der Nachfolger des Täufers.

Aber Johannes wehrte diesen falschen Eindruck ab. Er sagte klar: Jesus ist zwar zeitlich nach mir gekommen. Aber in Wahrheit war Jesus der Erste. Denn Jesu Verhältnis zu Gott ist nicht erst im Lauf der Zeit und Geschichte entstanden. Christus war als der Erste beim Vater.

💡 Je höher aber das Bild des Kommenden stieg, desto größer war der Schritt, in einem Menschen wie uns – der in derselben menschlichen Schwachheit auf Erden stand – den zu erkennen, in dem die Verheißung erfüllt ist.

Deshalb erinnert der Evangelist nicht nur allgemein an das Zeugnis des Täufers über Christus. Sondern daran, dass er auf diesen Mann gezeigt hat. Auf Jesus. Und von ihm gesagt hat: Dieser Mensch ist jener Erste, vor dem ich mich beuge, weil sein Leben in Gottes Ewigkeit entsprungen ist.

Johannes 1,16

Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade.

Der zweite Beweis für die Herrlichkeit Christi ist das, was seine Jünger selbst erlebt haben. Die ihn sahen. Die ihn in ihrer Mitte hatten.

„Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade.“

Was die Jünger waren und hatten, stammte nicht aus ihnen selbst. Was Jesus‘ Eigentum war, das hat sie erleuchtet, geheiligt, zu ihrem Werk in der Welt ausgerüstet und zu Gottes Boten an die Gemeinde gemacht. Wir alle nahmen es von ihm.

Jeder hatte seine besondere Art und seinen eigentümlichen Beruf. Jeder diente Christus anders als die anderen. Petrus anders als Johannes. Paulus anders als Petrus. Aber das war ihnen allen gemeinsam: Sie verdankten Jesus alles, was sie waren und hatten. Sie wurden durch ihn zu dem, was die Gemeinde an ihnen hat.

Was empfingen sie von ihm? Gnade in herrlicher Vollkommenheit. Lauter Güte und Hilfe. Tragendes Verzeihen. Liebe, die sie zu ihm empor hob. Jesus erwies ihnen diese Gnade in einer Kette, die nie endete.

Von einer Gnade ging es zur nächsten. Um der Gabe willen, die sie empfangen hatten, schenkte er ihnen neues Gut. Weil er sie zu den Seinen gemacht hatte, zog er sie immer mehr an sich. Sie hatten ihm nichts zu bringen als das, was sie von ihm selbst empfangen hatten. Aber genau das war für ihn der Grund, sie neu seine Gnade erleben zu lassen.

So tauschten sie Gnade gegen Gnade ein.

Johannes 1,17

Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.

Der Täufer und die Apostel waren Jesu Mitarbeiter, die mit ihm der Welt das Evangelium brachten. Unter denen, die vor ihm mit Gottes Sendung kamen, ragt Mose über alle heraus. Durch ihn war die Gemeinde Gottes entstanden, in der Jesus geboren wurde und seine Arbeit tat. Auf sein Wort war ihr ganzer Gottesdienst gegründet.

Deshalb beschreibt Johannes noch mit einem gewaltigen Satz, wie sich Moses Werk zu Jesus verhält. Er bestimmt dadurch den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund, zwischen Israel und der Christenheit.

„Das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.“

Die Gabe, die Israel durch Mose von Gott empfing, war das Gesetz. Darauf ist Israel gegründet. Durch das Gesetz ist sein ganzer Gottesdienst umschrieben. Israel dient dem Gesetz. Es steht unter dem Regiment des Gesetzes.

💡 Jetzt aber sind die Gnade und die Wahrheit entstanden. Das macht den Unterschied zwischen der alten und der neuen Zeit. Jetzt regiert die Gnade – die verzeihende, helfende, gebende. All das kann das Gesetz nicht. Das Gesetz befiehlt, was durch den Menschen geschehen soll.

Es fasst ihn bei dem, was er tut. Es nimmt ihn in die Pflicht. Aber es kann nicht verzeihen. Es kann nicht helfen. Es kann nicht geben.

Jetzt ist die Wahrheit da. Die das Gesetz noch nicht hatte. Der Gottesdienst war bildlich. Die Opfer waren Symbole. Die Heiligtümer waren Zeichen. Gott blieb fern und verborgen. Die Verheißung war auf Zukünftiges gerichtet, das noch nicht da war.

Gnade und Wahrheit sind ewiglich Gottes Eigentum. Sein Wort war immer bei ihm, immer voll der Gnade und Wahrheit. Aber im Weltlauf unter uns Menschen sind sie nicht anders offenbar, gegenwärtig und wirksam geworden als durch Jesus.

Hier gibt Johannes ihm mit Bedacht seinen vollen Namen: Jesus Christus. Er zeigt auf den Menschen Jesus. Und auf seine Sendung, die ihn zum Christus macht.

Jesus vermittelt in seinem Sohnesleben die Geltung der Gnade für uns und das Regiment der Wahrheit in uns. So kehren Gnade und Wahrheit mit ihm bei uns ein. So sind sie als seine Gabe bei uns.

Johannes 1,18

Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss [über ihn] gegeben.

Gnade und Wahrheit sind das, was Gottes ist. Mit ihnen ist er wirklich von uns erkannt.

Der letzte Satz gibt darum ein abschließendes Wort. Er spricht den Unterschied Jesu von allen Menschen aus. Er zeigt, weshalb wir alle Jesus brauchen.

„Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss gegeben.„

💡 Für das Auge jedes Menschen ist Gott der Verborgene. Wir finden ihn, indem uns das Wort gebracht wird, das ihn uns verkündigt.

Dieses Wort können wir uns nicht selbst verschaffen. Aber es hat uns der gebracht, der mit Gott ohne Trennung zur vollen Gemeinschaft vereinigt war.

Das Bild vom Sohn im Schoß des Vaters – das ist die innigste, vertrauteste Weise des Beisammenseins. Wenn das Kind vom Vater getragen wird, ist es an seiner Brust. Ebenso hatte bei der Mahlzeit oder beim Ruhen auf den Polstern der Sohn seinen Platz am Herzen des Vaters. In dieser Stellung lässt sich offen ohne Rückhalt sprechen.

Johannes gebraucht dieses Bild, um uns einen Eindruck zu geben von der Wahrheit und Tiefe des Umgangs, in dem Jesus mit dem Vater stand.

Das macht sein Wort für uns unersetzlich und unschätzbar. Was er aus seiner Gemeinschaft mit dem Vater uns sagt, das enthüllt uns Gottes Sinn und Willen. Es führt uns vor Gottes Thron. Es bringt uns in sein Reich.

Der Schlüssel zu allem

Mit dem Wort begann Johannes. Mit dem Wort des einzigen Sohnes endet er diese erste Reihe von Aussagen.

Wie uns das Wort zu Gott bringt, ist uns nun durch den Blick auf den Sohn und seine Gemeinschaft mit dem Vater erklärt worden. Damit ist uns das Wesen und der Zweck Jesu kurz und doch unvergleichlich tief nahegebracht.

Wir haben nun den Schlüssel zu allem, was Jesus sagte und tat.

Nach der Auslegung von Adolf Schlatter (1852-1938)

Das Evangelium nach Johannes: Ausgelegt für Bibelleser, Berlin 1954

Bibeltext: Schlachter 2000